制御盤

2026.01.21

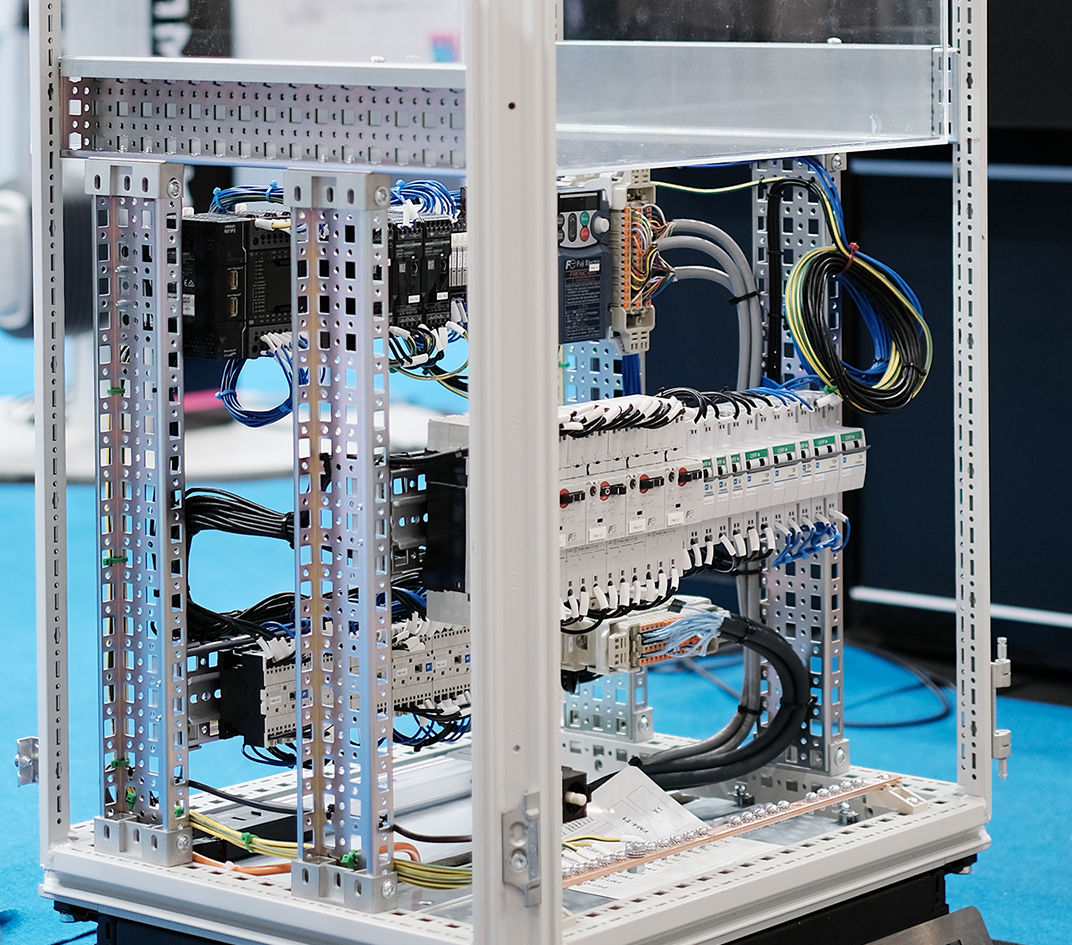

圧倒的な小型化を実現する制御盤の新提案~3D制御盤~

2Dから3Dへ。XYの平面世界に対し、Z軸が加わった3Dの立体世界は、より発想や行動の自由度が増し、さまざまな恩恵をもたらしていま...

MORE

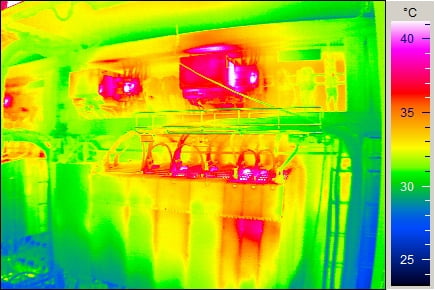

温度管理

2025.09.26

制御盤用キャビネット・ボックスの熱対策

内部の機器の破損や誤作動を防ぎ電気の安全を守るために、キャビネットを使用する環境によっては温度管理が大切になってきます。 ここでは...

MORE

制御盤

2025.09.10

屋外制御盤の耐衝撃性|IKコードで見る筐体の保護性能

監視カメラやEV用充電器、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー、無線通信など、屋外での電力利活用が広がることで、屋外に設置...

MORE

制御盤

2025.08.14

知っておくべき“制御盤の安全”に関わる基礎知識

本記事では制御盤に関わる作業者、技術者が知っておくべき制御盤の安全に関わる基礎知識を紹介します。設備を使用するユーザーのためのみな...

MORE

制御盤

トレンド

2025.07.23

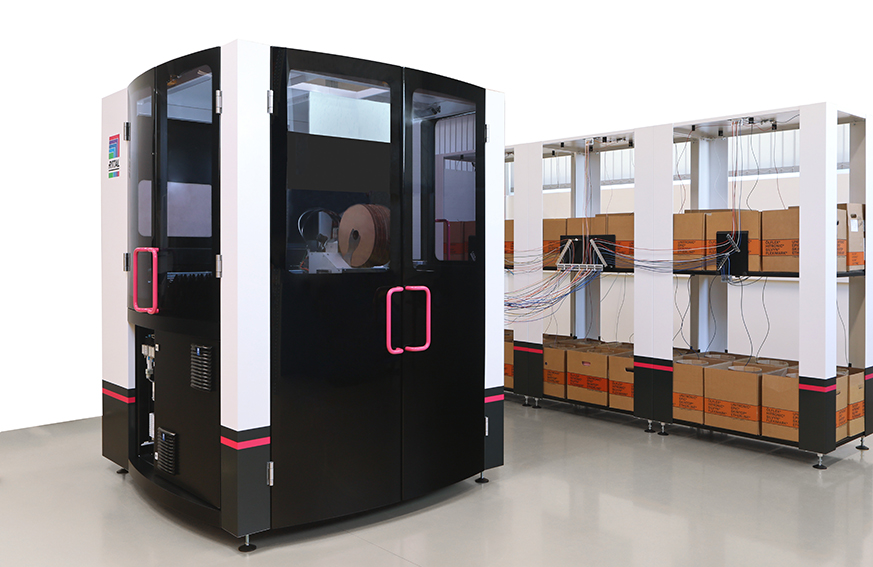

制御盤の組み立て作業の現状と、次なる自動化のステップ

「自動化」というと、ついついロボットやAIを使うような先進的な自動化をイメージしがちです。実際、2025年春にドイツで開催されたハ...

MORE

IT・情報・通信

2025.06.20

サーバーラックとネットワークラックの違い― 19インチラック選びの6つのポイント

サーバーラックとネットワークラックの違いをご存じでしょうか。近年、サーバーラックとネットワークラックを分ける定義はあいまいになって...

MORE

制御盤

2025.06.5

制御盤の熱対策にはファン!種類と選定方法について詳しく解説

インバータなどの動力機器を搭載する制御盤は、機器自体が発熱するため、制御盤外に放熱する必要があります。動力機器の発熱量は、動力機器...

MORE

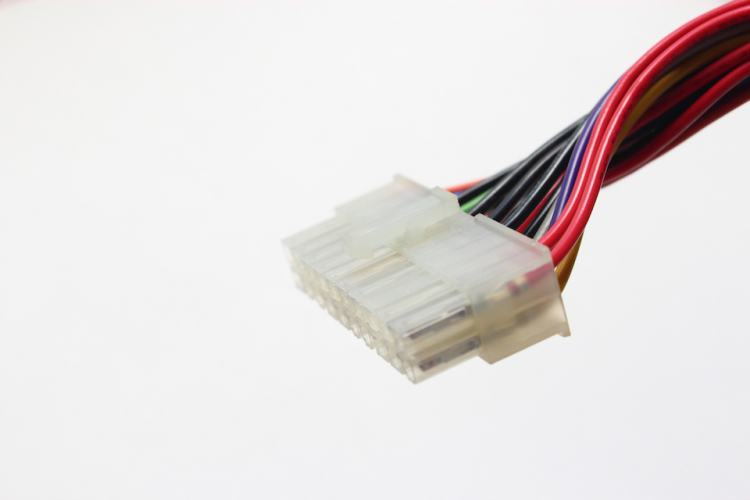

設計・図面・配線

2025.05.15

制御盤の配線として注目されるワイヤーハーネス

自動車産業の分野で使われることの多いワイヤーハーネス。しかし今、制御盤を含む生産設備にもワイヤーハーネスの使用が増えています。ワイ...

MORE

トレンド

2025.05.14

UL規格とは-アメリカ向け製品では必須の安全規格

電気製品にULのマークを見たことはありませんでしょうか。これは、「UL規格」と呼ばれる安全規格の認定を受けていることを表しています...

MORE

制御盤

2025.05.6

動力線と制御線の違い―制御盤内のノイズを防ぐには

制御盤の配線で、動力線と制御線には異なる役割があります。ノイズ対策を考えるときに動力線と制御線を意識する必要があるのはなぜでしょう...

MORE